微博热搜排第一的沙漠蝗虫,中国要防吗?

- 2020-03-09 16:40:21

-

阅读(267)

阅读(267)

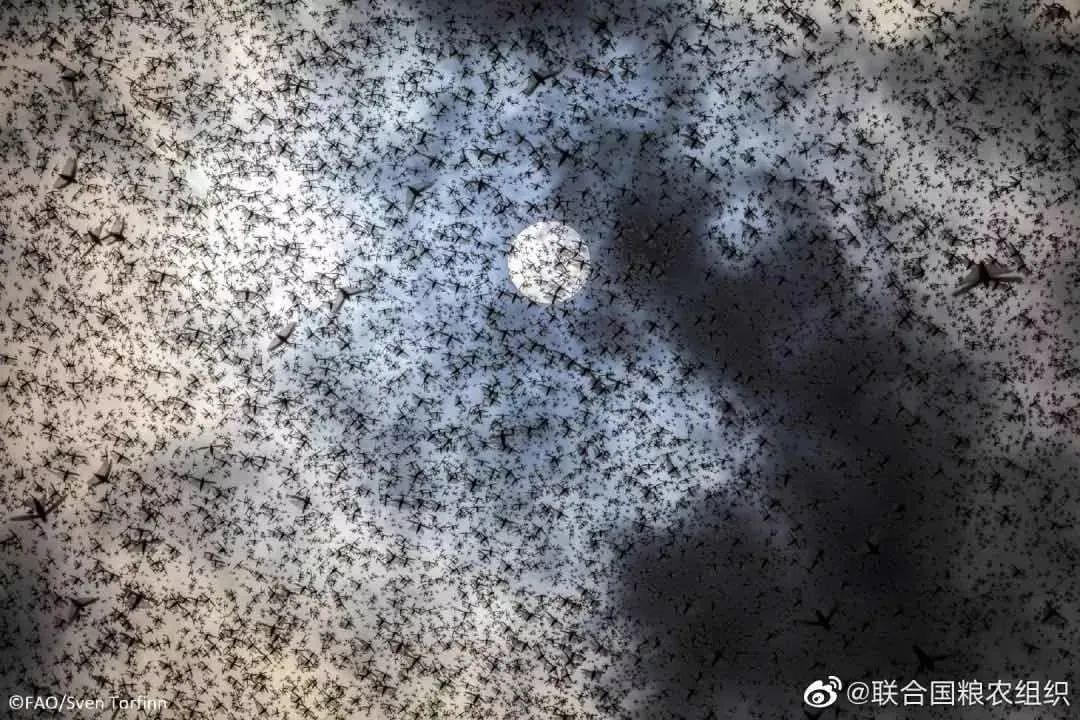

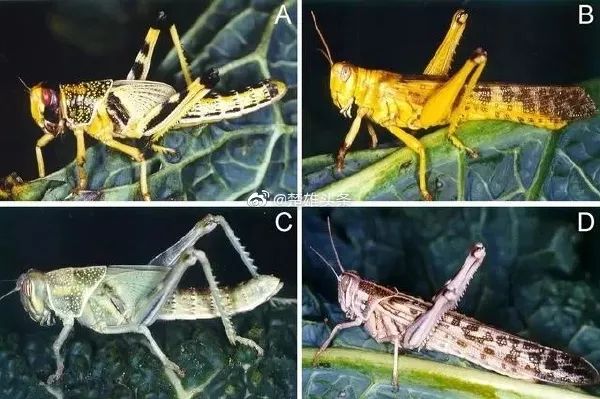

就在全球聚焦抗击新冠肺炎疫情之时,东非地区也在抵抗一场大灾难——蝗虫灾害。日前,联合国粮农组织表示,此次蝗灾对农作物的破坏力是东非地区25年之最,是肯尼亚70年之最;索马里和埃塞俄比亚已宣布农业生产完全停滞。 蝗虫是世界上最古老的迁徙害虫,而沙漠蝗虫是所有蝗虫中最具破坏性的。一个普通大小的蝗虫群可有多达4000万只蝗虫,一天之内就可以传播150公里,并且在这段时间内可以吞噬掉足够养活3400万人的食物。

蝗虫是世界上最古老的迁徙害虫,而沙漠蝗虫是所有蝗虫中最具破坏性的。一个普通大小的蝗虫群可有多达4000万只蝗虫,一天之内就可以传播150公里,并且在这段时间内可以吞噬掉足够养活3400万人的食物。

让我们看一下,最新微博热搜榜上的消息。

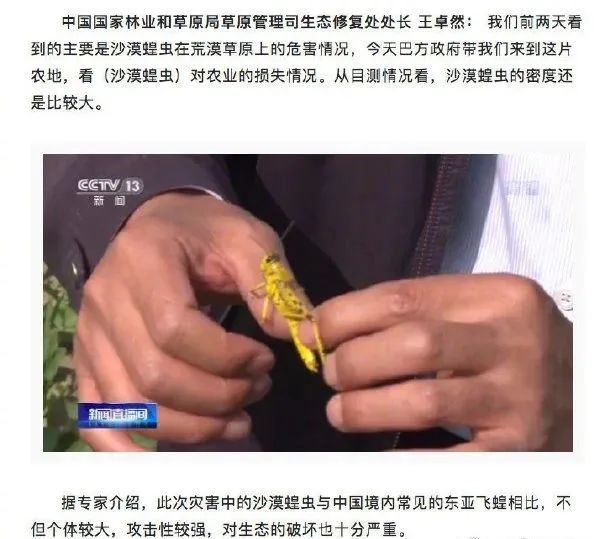

#中国工作组考察巴基斯坦蝗灾区#【#巴基斯坦蝗虫进入交配繁殖阶段#】来自中国的蝗灾防治工作组,正在巴基斯坦旁遮普省巴克卡的蝗灾区考察。专家表示,目前蝗虫的密度仍比较大,且正进入交配繁殖阶段,蝗灾比预想得要严重。当地植保部门的工作人员也表示,如果蝗虫顺利完成繁殖,幼虫将带来更大灾害——它们无法飞行,将留在农作物附近啃食,几天内就能吃光一片地。(央视新闻)

目前,巴基斯坦方面遭遇了非洲蝗虫与伊朗蝗虫双重入侵,创下该国27年未见的蝗灾。巴基斯坦方面已宣布进入紧急状态。

据联合国粮农组织发布报告显示,一场大范围的蝗虫灾害席卷了从西非到东非、从西亚至南亚等大部分地区。据了解,一个普通规模的沙漠蝗群就拥有4000万只成员,它们日行150公里,消灭约3.5万人的粮食,被称为“移动粮食收割机”。它们的繁殖能力也特别夸张,并且在受到攻击时,会向天敌释放剧毒氢氰酸,那么他们是如何出现的,对我国会有影响吗?我们该如何抵御这场灾难?

赴巴基斯坦灭蝗中国专家表示,曾被这些巨型蝗虫咬到,这次蝗灾比预想的要严重。

赴巴基斯坦灭蝗中国专家表示,曾被这些巨型蝗虫咬到,这次蝗灾比预想的要严重。

我们再看一则新华社消息。

国家林草局要求做好沙漠蝗防控工作

新华社北京2020年3月2日电(记者胡璐)联合国粮食及农业组织日前向全球发布沙漠蝗灾害预警。近日,沙漠蝗已从东非蔓延至印度和巴基斯坦,我国也面临着沙漠蝗侵入的风险。国家林业和草原局3月2日下发通知,要求做好沙漠蝗防控工作。

这则新华社重要消息称,尽管沙漠蝗侵入我国境内成灾的风险较低,但一旦侵入,将面临发生规律未知、监测技术缺乏、防控困难等诸多不确定性。

1、 永不停止的咀嚼机器,天生的饥饿军团

历史上规模最大的蝗灾——发生在北非的阿尔及利亚,200亿只蝗虫组成的“兵团”覆盖了400平方千米的田野,每天造成的粮食损失数以万吨。蝗虫本是独居动物,生性胆小。不过,饥饿引发的竞争会让它们不得不团结在一起,成群地迁徙觅食。

蝗虫绝对是地球上首屈一指的“吃货”。一只沙漠蝗虫一天能吃掉和自己体重相差无几的食物,除偶尔小憩外,它们总是在不停地咀嚼进食。科学家解剖蝗虫发现,这种昆虫的胃竟然占据了它们腹腔的绝大部分空间,消化道里的食物几乎占据自身体重的一半。假如人类也和它们一样能吃的话,那全球一年收获的粮食还不够我们消费一个星期。

2004年,塞内加尔爆发了15年以来最严重的一次蝗灾。图片显示达喀尔的孩子们正在密密麻麻的蝗虫里奔跑。

除了巨大的胃和惊人的消化能力,蝗虫还有一张魔幻的嘴,锋利只是它嘴的一个特点而已。

蝗虫为“飞行的恶鬼”。令人惊奇的是,它们的嘴上有带齿的钳子,钳子上有许多尖刺,结构相当复杂。这种奇特的结构使得它们横向竖向都可以咀嚼食物,所以它们进食的效率可以达到普通动物的3~4倍。

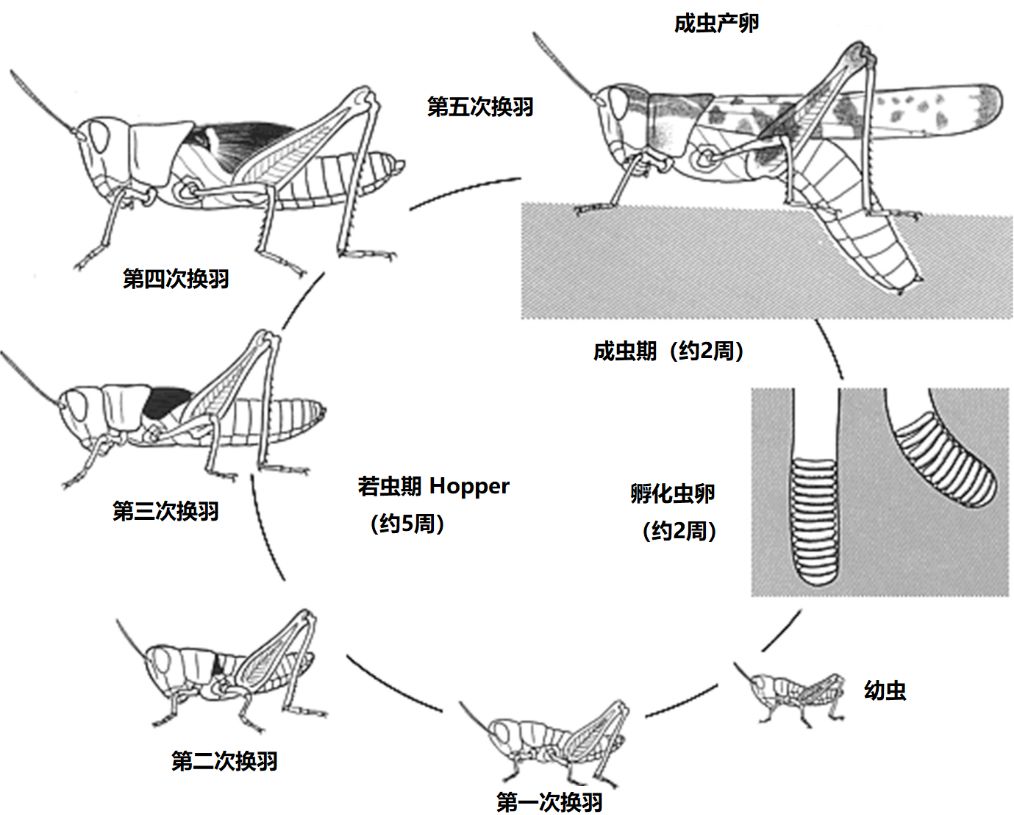

更加惊人的是,孵化后的蝗虫幼虫根本不用观察学习,立刻就能跳跃觅食。这些永不停止的咀嚼机器,天生就是恐怖的饥饿军团。

2、历史上的蝗灾:飞行远,遮天蔽日—柳树被拦腰咬断

1874年,一名医生亲眼目睹了一场蝗灾。他通过对蝗虫群长度和厚度的计算,得出了蝗虫的数量——12.5万亿只。

19世纪70年代,一个蝗虫群从美国的蒙大拿州长途跋涉2400千米飞到得克萨斯州,创造了蝗虫飞行的距离之最。

美国作家劳拉·英格尔斯·怀德在《倾巢出动》一书中,曾这样描述她在自家农场目睹的蝗灾景象:“这天炎热无风,一大片遮天蔽日的蝗群扑面而来,每一只蝗虫都闪着亮光。有的蝗虫落在地上的声音就像下冰雹一样,紧接着就是不绝于耳的咀嚼声,好似千万把剪刀在剪东西一样。农场的青草、小麦和燕麦被一扫而光;甜菜、豆角和土豆被吃得干干净净;柳树和李树也被拦腰咬断……目光所及,很快便看不见一丁点绿色了。”

蝗灾就是如此可怕。2014年8月下旬的一天上午,马达加斯加首都塔那那利佛同样遭遇了蝗虫“袭击”,无数蝗虫遮天蔽日,如乌云压境,场面惊人。无独有偶,差不多同一时刻在中国河南的荥阳广武镇也发生了局部蝗灾,造成数千亩玉米绝产。眼看即将成熟的粮食,被这些绿色的小东西们无端糟蹋,受灾农民无不咬牙切齿,欲哭无泪。

2015年俄罗斯闹蝗灾如“世界末日”大面积庄稼被毁

3、沙漠蝗虫对中国的影响?春季大规模侵入中国危害的可能性较小

目前,大家最关心的是——蝗虫对中国的影响?有没有影响,需要不需要防一下。

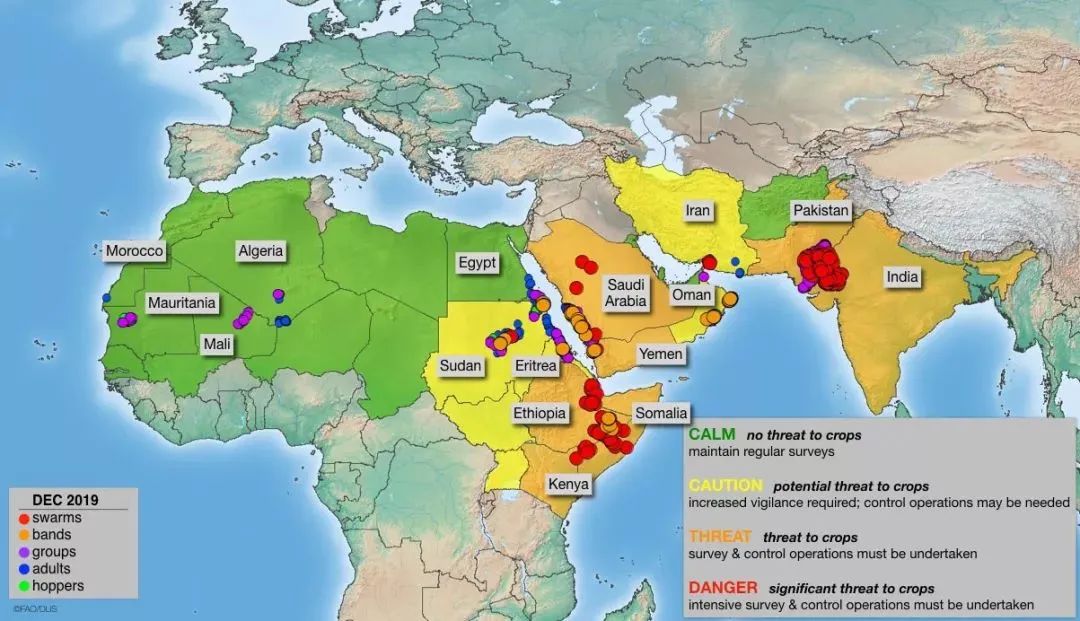

据媒体报道, 自2019年12月起,沙漠蝗虫灾害在东非地区持续蔓延,始于东非的蝗灾已到达巴基斯坦和印度,接近4000亿只蝗虫逼近中国边境。

是的,距离中国仅一步之遥!

不过别担心,这批蝗虫很难越过高大寒冷的喜马拉雅山。

但是,也不排除它们会绕过高山,从缅甸方向进入云南的可能……

联合国粮食及农业组织称,希望全球高度戒备现在正在肆虐的蝗灾,防止被入侵国家出现粮食危机。有专家对此表示忧虑,中国也需要做一定准备。

沙漠蝗虫灾害。/ 《非洲时报》截图

近日,联合国粮农组织向全球发布了沙漠蝗灾害预警。国家林业和草原局官网3月2日称,目前已成立草原蝗灾防治指挥部,组织专家就沙漠蝗灾可能对中国草原带来的影响进行科学研判。据介绍,专家研判如果气候条件适宜,已发生的沙漠蝗存在从巴基斯坦和印度直接侵入西藏,或者经缅甸侵入云南,或者经哈萨克斯坦侵入新疆的风险。

根据国家林草局的介绍,蝗虫大多从草原上发生发展,从而危害农作物。在中国草原地区蝗虫广泛分布,平均每年发生草原蝗灾面积1.5亿亩,最高年份达到3亿亩。一旦暴发蝗灾,不仅影响草原生态,更会危及粮食安全。

值得一提的是,历史上,中国境内有4次在云南和西藏发现沙漠蝗的记载,但均未形成种群,但未有沙漠蝗造成重大危害的记录。

专家同时分析判断,受青藏高原的阻挡,今年春季沙漠蝗大规模侵入中国危害的可能性较小,对林草资源安全构成威胁的风险较低。

不过,云南、西藏、新疆等与印度、巴基斯坦、缅甸接壤的省区,还是要高度关注、密切监测沙漠蝗的变化动态,切实做好边境地区的沙漠蝗监控工作。

沙漠蝗繁殖速度快,能远距离迁飞,在十几种蝗虫中危害最为严重。自古以来,可怕的害虫都是农民的敌人。蝗虫个体危害不大,然而一旦成群结队,就变成了植物杀手。

4、历史上曾为中国三大自然灾害

很多人听到蝗虫,两眼冒光,炸、烤、煎、烧怎么都好吃啊。

还吃!还吃!

疫情还没过去,你还死不改悔,还敢吃野味?!

蝗虫就算不是野味,从非洲漂洋过海飞过来,身上能没有细菌病毒吗!

4000亿只啊,已经是巨大规模的蝗灾了。

小样,蝗虫不吃了你就不错了,还吃蝗虫?!

我们知道,蝗虫具有暴发性、迁飞性和毁灭性等特点。蝗灾是危害农牧业生产安全的世界性重大生物灾害。

历史上的中国,蝗灾频繁发生,与水灾、旱灾并称为“三大自然灾害”,给人民生活造成过深重灾难。

据统计,唐代289 年的统治时期,发生蝗灾的年份就有42 个,大约平均7 年发生一次蝗灾,对社会经济及政治方面产生巨大影响。史载唐玄宗时,一个权臣叫姚崇的根据 “ 蝗既解飞,夜必赴火 ” 的特性,采取 “ 夜中设火,火边掘坑,且焚且瘗 ”的方法,组织人力进行大规模灭蝗,收效颇著。史料文献中常用“食苗尽”、“田无遗穗”、“飞蝗食稻过半”和“禾麦尽空”等词汇记录蝗灾对农作物的破坏程度。

在中国历史上,民间对蝗虫存在一个奇特的现象——唐以前对蝗虫为害的认识是视蝗虫为神虫、不能捕杀的德化论。唐代以后,北方地区因是蝗虫的滋生地,人们在捕杀蝗虫的同时,继续供奉八蜡庙或蝗虫庙。

南宋以降,北方出现了驱蝗神刘猛将军,它的主要功能是阻止飞蝗入境。

在北方,八蜡庙或蝗虫庙是主祭,驱蝗神刘猛将军是附祭;

在江南,驱蝗神刘猛将军是主祭,而蝗虫庙或八蜡庙则是附祭。

在中国古代,蝗灾危害甚为严重,居然出现了对蝗神的崇拜,早在明代便修建了大量的八蜡庙,清朝中期更是出现了刘猛将军庙。晚清民国时期尽管庙宇被毁,但在民间,人们对于蝗神的信仰依然存在,其中涉及到国家政策、地方政府态度以及民间社会的诸多问题。

不信科学信鬼神,你可以说这是古代中国人的愚昧,但是这背后也有心酸和无奈。

中国人对所谓 “ 蝗神 ”信仰的变迁,一定程度上体现了百姓的生存状态,也是人们对于蝗神由畏惧到反抗,再到无可奈何的心理状态的反映。

19世纪中后期,同一纬度带的中国与北美大陆,几乎同期经历了罕见的大蝗灾,影响两国至深:发生于中国清咸丰年间的大蝗灾被列为近代十大灾荒之一,而美国的大蝗灾,则颠覆了新移民者征服新土地的信念,从根本上改变了北美土地的农业垦殖方式。

通过资料检索,我们了解到,中国的明清两代来说,蝗灾高峰期或次高峰期集中在1528—1530年、1637—1643年、1680—1686年和1856—1864年间。

这期间有个特点——当蝗灾大范围发生时,引发严重饥荒现象,同时可能引发疫灾。其原因在于,古代中国粮食供给与安全对公众健康有着重要影响,长期缺少食物、营养不良和身体免疫力下降,使得人类更容易受疾病的侵害。

此外,中国古代饥荒引发人口大量死亡,如果尸体未能及时处理,污染水源、食物等,导致流行病传播的可能性增大;同时,饥荒也促进了区域间人口流动,随着灾区百姓向外求食,疫区范围则可能会扩大。

因此,蝗灾无法对疫灾暴发产生直接影响,而是通过饥荒这个关键环节进行传递,间接促成疫灾的形成,形成 “ 蝗灾—饥荒—瘟疫 ” 的灾害链。

而蝗灾发生规模较小时,饥荒程度较低,加之政府和社会团体的救助,瘟疫流行物理条件随之弱化,疫灾出现的可能性降低。

民国时期,中国山东蝗灾频发,且往往与旱灾相连,对山东的农业生产造成巨大的损失,以致灾民无数,饿殍塞途。

有关民国时的山东蝗灾,诸多历史学者做过描述,据史料载:

1920年6月,济宁县“ 飞蝗过境,留子孽生,几遍全境 ” ;

1931年7月,聊城西乡“蝗蝻麕集,连亘数十里”,8月,“ 聊城、恩县、茌平、菏泽、德县、齐河、东阿、无棣、禹城,蝗蝻遍地,禾谷被食 ”;

1932年鲁南苏北蝗蝻遍野,以致津浦列车行经苏鲁之间时,“ 因轨道为蝗虫飞满,恐车辆出轨,速度减缓,致票车误点 ”;

1933年山东被蝗地区多达31县,高苑一带,蝗虫“腾则蔽天,落则盖地,一掬盈把,一蹴满腿,驱之不飞,打不胜打 ”,以致田禾悉被食尽,秋收无望 ;

1939年,“ 鲁北小清河沿岸各县,蝗虫遍生,食禾殆尽 ”;

1940年,霑化三区、商河四区、掖县二区以及临济五六两区均发生蝗灾,以致百余村庄禾稼无存,灾情惨重;

1945年初夏,渤海区亦遭蝗患,殃及7县,受灾面积达432万亩,所幸这次蝗灾在根据地政府的组织下及时扑灭,未酿成饥荒。

民国时期,河南蝗灾最集中的时期是20世纪40年代。

1938年6月,郑州花园口决堤造成的黄河改道,使得豫东平原形成了大面积的黄泛区,芦苇丛生,淤滩满目,恰好为蝗蝻的滋生和繁殖,提供了极为适宜的环境,直接诱发了1941—1947年间的严重蝗灾。彼时,豫东黄泛区内蝗虫危害的总面积每年皆超过200万亩,单就1944年来说,商丘辖区内的睢县受灾面积为260720亩,柘城受灾面积为353755亩,鹿邑受灾面积为19700亩。受灾面积极广,受灾情况极为严重,可谓 “无县不蝗 ”。

面对蝗虫的侵袭,当时的人们往往会心生恐惧、焦虑,继而采取各种形式的应对措施,如拜神、演戏、捕蝗、典当、逃荒等等,呈现出了蝗虫肆虐之下的灾民群像,同时也体现了人们在禳蝗、灭蝗无果时的无奈与辛酸。

5、未雨绸缪,需要密切关注

俱往矣,新中国成立以来,国家投入大量人力物力财力控制蝗灾,有效遏制了蝗虫连年爆发势头,有力保障了农牧业生产安全,取得了举世瞩目的成效。

据农业部种植业管理司,最新相关资料显示:目前,中国蝗虫常年发生面积2.8亿亩次左右,分布在20个省(区、市)的1100多个县(市、区、旗、团场)。其中,飞蝗(东亚飞蝗、亚洲飞蝗、西藏飞蝗)常年发生3000万亩次左右,总体发生平稳,但天津、河北、山西、山东、河南、四川、新疆等常发区和吉林、黑龙江等偶发高密度蝗群危害仍时有发生。

中国北方农牧交错区土蝗常年发生7000万亩次左右,河北、山西、内蒙古、新疆等部分地区时常出现大量土蝗由草滩地向农田迁移,造成集中危害现象。

草原蝗虫常年发生1.8亿亩次左右,内蒙古、新疆等地区连续多年大面积发生,危害草原植被。同时,与中国毗邻的哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯等国家时有蝗虫迁入我国边境地区危害,对农牧业生产安全乃至社会稳定构成威胁。

经过新中国成立以来的多年治理,中国此前已初步实现了“飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害、入境蝗虫不二次起飞”的治理目标。

据统计,东亚飞蝗孳生地由近8000万亩下降到目前的2200万亩,发生密度持续控制在较低水平,近30年来未出现大规模起飞危害;草原蝗虫危害面积减少35.7%,连续10年未爆发大规模草原蝗灾。

虽然,中国蝗灾治理取得了显著成效,但蝗虫孳生地难以根除,发生面积依然居高不下,局部地区飞蝗高密度蝗群、土蝗集中向农田迁移危害,以及草原蝗虫大面积严重发生等现象仍时有发生,对农牧业生产稳定发展的威胁依然存在,迫切需要加大治理力度,持续控制蝗灾。

目前我们存在的问题是:一是气候变化导致蝗虫发生不确定性增加,监测任务繁重,防控难度加大;二是过度依赖化学防治现象依然普遍存在,造成不同程度的环境污染,可持续治理难以为继;三是自动化监测、大型施药器械等仍然缺乏,不能适应新时期蝗灾治理的需要;四是智能化监测和无害化治理技术研究进展缓慢,蝗灾可持续治理科技支撑能力不足;五是蝗灾治理体系尚不健全,尤其是基层查蝗治蝗技术人员比较缺乏。

6、严防死守,不可掉以轻心,特别是夏季关键期

但是,我们还是不能掉以轻心。原因是蝗虫是迁飞性、暴食性害虫,玉米、小麦、水稻等主要粮食作物以及草原植被均是其喜食植物,一旦暴发成灾,将给农牧业生产造成巨大损失,历史上 “飞蝗蔽天,禾草皆光” 的例子不胜枚举。

鉴于以上情况,未雨绸缪,中国还是需要密切关注,邻国蝗虫动向,早做两手准备,方可有备无患,万无一失,特别是夏季是预防关键期。

在中国,夏秋季节是蝗虫的繁殖期,一只雌蝗虫平均每次可产卵50粒左右,每两周产卵一次,而卵由幼虫发育为成虫也只需要40天左右,蝗虫数量呈几何级倍数增长。而且,一旦气候变得干燥,水位开始下降,土壤中的含水量便会迅速降低。在这种情况下,蝗虫的产卵量更是会爆炸式增长,每平方米的土壤中可含卵20万~40万粒!更为恐怖的是,若遇不适气候,蝗虫卵还能蛰伏数年,直到气候适宜才自然孵化。

在防蝗治蝗过程中,要坚持以预防为主,在蝗灾发生之前采取经济,有效的措施,消灭蝗虫,降低蝗虫对农牧业的危害。

蝗虫的天敌有鸟、青蛙、甲虫、寄生蝇、寄生性的蜂类。蝗虫天敌可以消灭很大一部分蝗虫,可以有效的控制蝗灾的爆发,因此保护和利用蝗虫天敌,对于控制蝗虫,维持生态平衡都有重要作用。随着社会的发展,化学农药的使用,生态环境日益恶化,蝗虫天敌大量减少,但是利用天敌防治法,效果不明显。

南方传媒书院小组通过检索各种资料了解到——蝗虫的生物农药有——蝗虫微孢子虫,蝗虫痘病毒,绿僵菌,印楝素等。

蝗虫微孢子虫能感染100多种蝗虫,染病蝗虫在10~12天就会死亡。蝗虫痘病毒感染蝗虫后,可在蝗虫体内产生大量包涵体,随着蝗虫死亡分解,释放出包涵体,又重新感染新的蝗虫。

绿僵菌是一种蝗虫的病原真菌。蝗虫接触了绿僵菌后,可穿透蝗虫的体壁,进入蝗虫的体内进行繁殖,在体内产生毒素使蝗虫死亡,或在蝗虫体内长满菌丝使蝗虫死亡。

印楝素是从印楝树中提取的物质,属于植物源杀虫剂。

2015年8月,数百万蝗虫侵袭俄罗斯南部 多地农作物近乎被吃光,一位灭蝗人员与他的杀虫剂喷洒飞机

另外,晚春大雪对蝗虫是致命的,当雪融化时要吸收热量,地温长时间小于等于0摄氏度,会使蝗蝻受冻而死。

南传研究小组检索各种资料,我们发现:目前在蝗虫生物防治中,人们早期主要开展寄生性天敌和植物源药剂。当前防治蝗虫的病原微物的研发和应用有:真菌、蝗虫微孢子、杀蝗金线虫、蝗虫痘病毒、苏云金杆菌、类产碱假单胞菌、蜡状芽胞杆菌等,可有效控制蝗虫的生物防治因子,这些杀蝗生物制剂,在蝗虫防治中发挥了重要作用。

但是,与速效的化学农药相比,生物防治制剂快速致死作用较低。对种群的密度调节较慢,特别是可以完全替代化学农药的应急治蝗生物制剂品种相对较少、剂型相对较为单一、成本较高加之防治效果受环境影响较大,在一定程度上制约了蝗虫生物防治技术的发展和应用。

另外,科学家发现了一个治蝗灾的新技术——让蝗虫“ 变聋 ”。彻底治理蝗灾,可以改变蝗虫体内相关基因,让蝗虫变“ 聋子 ”。科学家找到的办法是——通过改动蝗虫的基因序列,改变蝗虫体内和多巴胺以及嗅觉相关的功能,让它们无法对同伴发出的信息给出应答。形象地说,就是关闭蝗虫体内的信息应答系统,无法形成统一行动,难以对农作物造成大面积威胁。目前,这一成果已经成为国际害虫治理的新方向。

>>本文地址:

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。